想说清史字,先要弄清它跟另外两个字的关系。

史、吏、事,这三个字密不可分。

从现在的字形看,前两个字的模样非常接近。事实上,后两个字的早期字形,也就是说甲骨文、金文的写法完全一样。

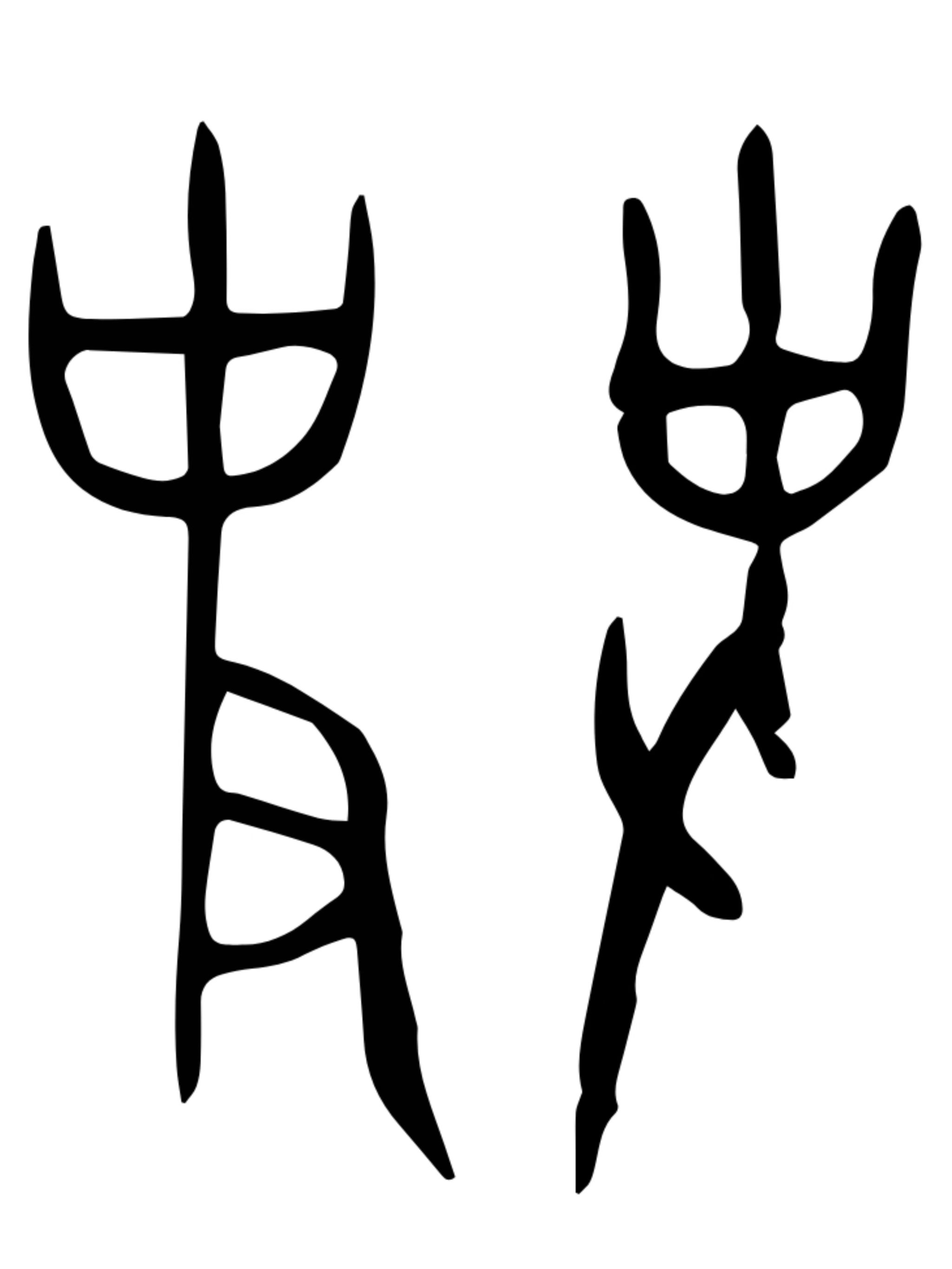

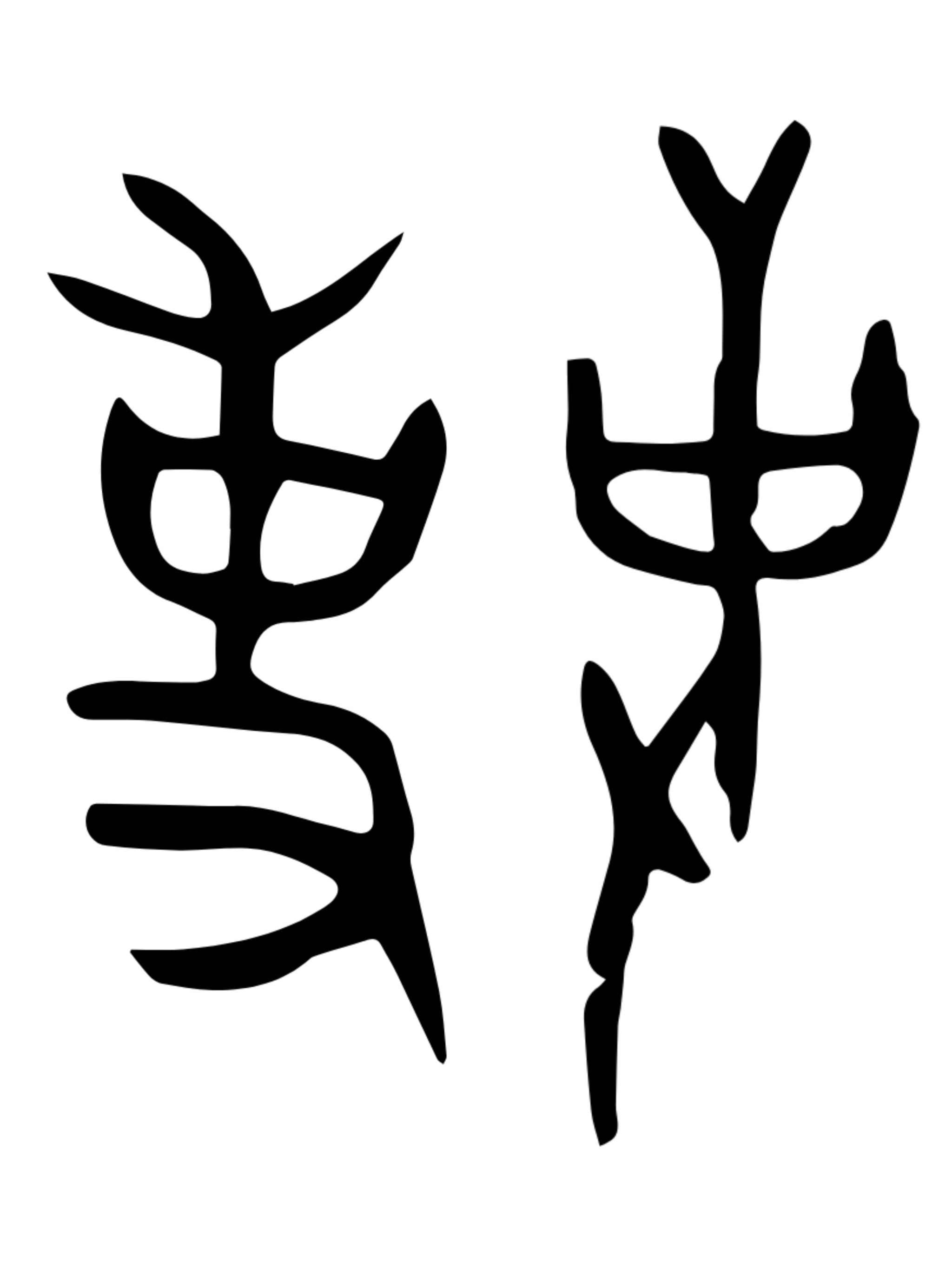

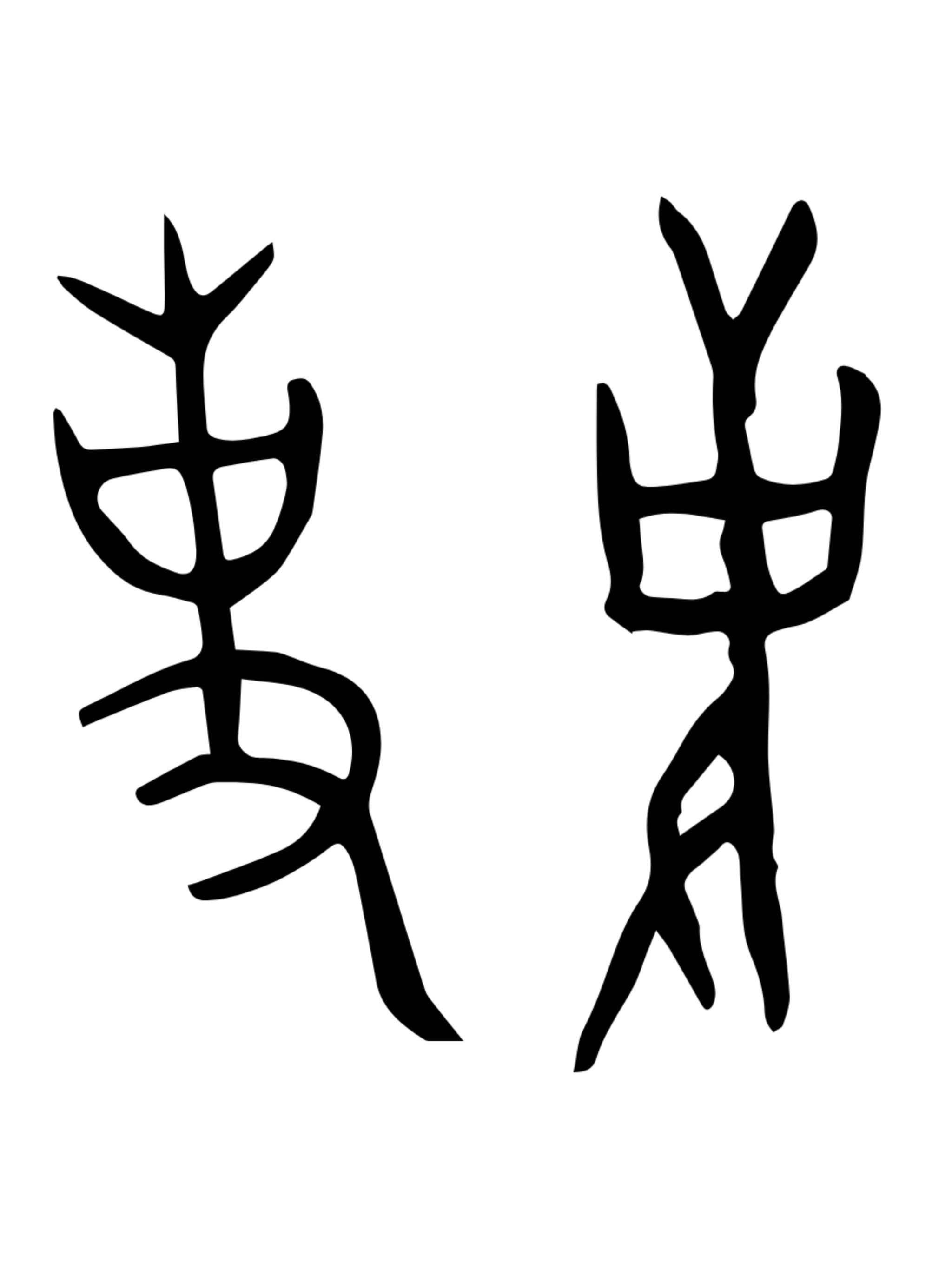

史的早期字形。在秦始皇统一文字之前,写法上左右相反,但字义上没有区别。

早期的吏字。

早期的事字。与吏字是不是没有差别?

从读音来看,史、事的声、韵母都相同。而它们仨的古音同在之部,即韵母相同(当然,现在的韵母也一样)。虽然吏的读音与史、事明显不同,但是,它与亻组合为使,使的读音又与史完全相同,说明了吏、史之间的血缘关系。

从字形与读音两方面来判断,这三个字就是同源字。据徐中舒所编《甲骨文字典》,史在甲骨文里其中的一个用法就相当于事。

这三个字的共同特点,就是下面都是一只手,手持一件物事。这件物事是什么呢?各家说法不一。

《说文解字》认为,史字里,上部是“中”,并解释道:史家写史,就应该中正,不偏不倚。这个说法很容易让人接受,但“史实”可能不是这样。因为早期的“中”很少长得像史字上部那样。

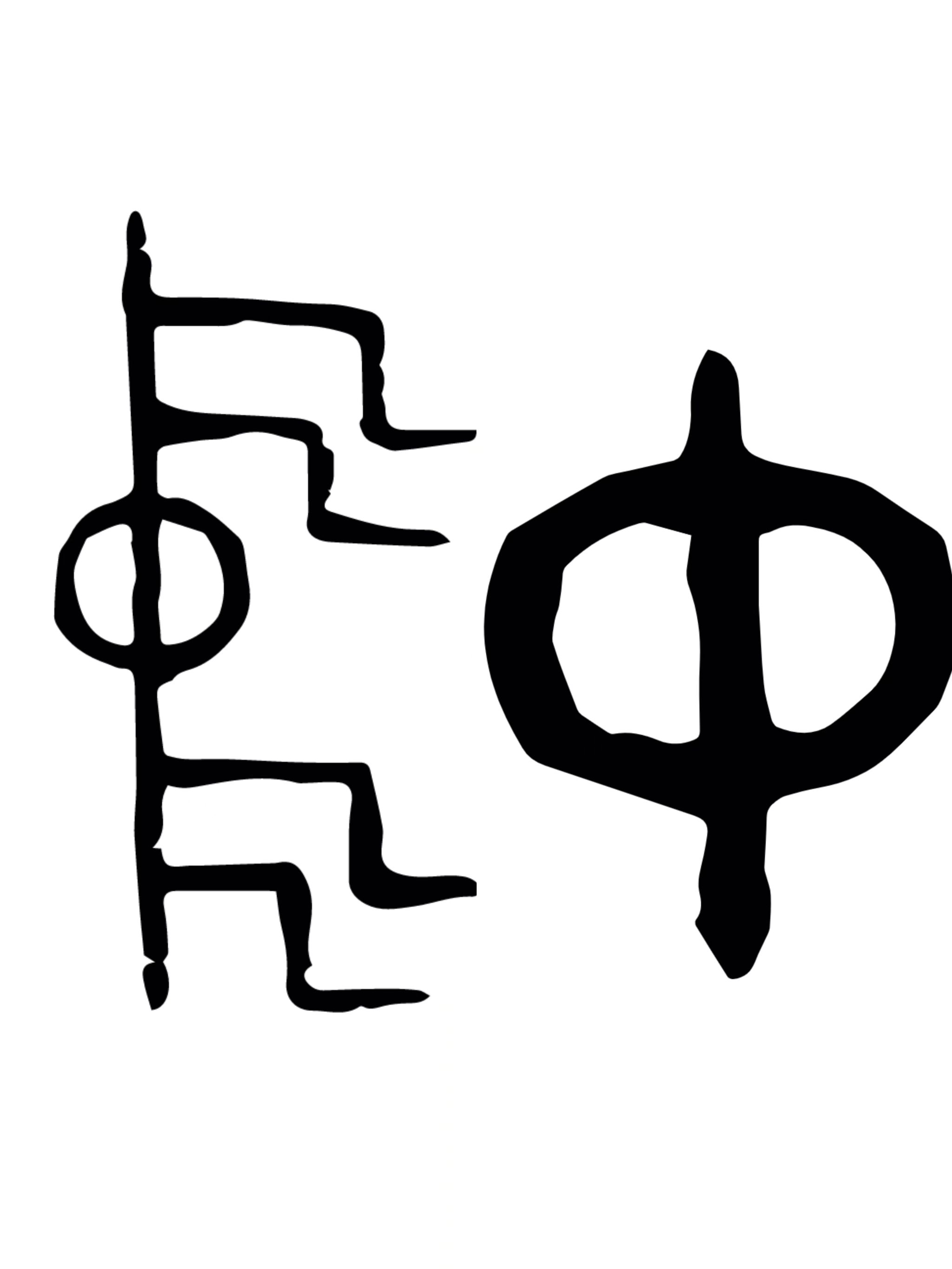

中的早期字形。

依我看,这三个字让我联想到耍中幡。北京的天桥中幡被列入第一批国家级非遗名录。据说,中幡的来源是皇家仪仗。

当然,这三个字里,手持的到底是什么东西,还可以继续争论。

史与吏、事的区别就在于,其“中幡”更为简洁——保留主干,去其枝叶,这符合“史”的特点。耍“中幡”直立不倒,要不偏不倚,也符合史家的精神。

甲骨文的历史有多长,“史”字的历史就有多长,而且从未间断。从三皇五帝至今,大事固然有条不紊,一些具体细节也通过“史”传递下来,如荆轲刺秦、鸿门宴的人物表现,让我们觉得历历在目。

与世界上各国历史相比,中华史有以下几个特点:

一、从未中断,且严缜绵密。

中国的史官不论是写编年体,还是传记体,都把事情的先后顺序说得明明白白。在时间的记录上往往采取双保险:除了用干支纪年、纪月、纪日,还采用年号纪年:《春秋·庄公二十一年》“夏五月辛酉,郑伯突卒。”玄武门之变发生于唐高祖武德九年。庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡,翌年重修岳阳楼。从民国开始,用西元纪年之后,我们就能很快推断出某事对应于西元的哪一年,比如:玄武门之变发生在西元626年;八国联军入侵发生在庚子年,对应于西元1900年。

二、视野宏阔。

从地理上看,一部《史记》的笔触东边到海、西边到羌、北到息慎、南到交趾以及滇国。

从人物上看,专职史官记录的对象以王侯将相居多,也记录了鸡鸣狗盗之徒、卖浆者流、刺客等。

从题材上看,不光有朝代更替、战争、谋略、人性,也有天文历法、音律、货殖、技艺、卜蓍等。

另外还有浩如烟海的不是史书的书籍,比如《黄帝内经》《天工开物》《齐民要术》《农政全书》《武经总要》《管子》等替我们还原了工农兵医商等各门类的发展脉络、历史断面。

三、我国历史是一部信史。

文献中的说法与史实难免会有一些出入,但总体上说是一部信史,这表现在主干无误,枝叶经得住推敲,与大量的出土文物相互印证。比如说,《史记》里面讲,秦始皇墓里,开凿沟槽以模拟我国的大江大河,并注以水银。该墓虽然没有发掘,但我们今天已经勘测到其覆土的汞含量异常地高。

《史记·西南夷列传》:“滇王与汉使者言曰:‘汉孰与我大?’及夜郎侯亦然。”“西南夷君长以百数,独夜郎、滇受王印。”这说明,汉武帝在云南那边封了夜郎王、滇王,并授予王印。也说明那边非常封闭,滇王、夜郎侯不知道滇国与大汉哪个大。这也是“夜郎自大”的出处。1956年11月,云南省晋宁县石寨山古墓发掘出这一滇王之印。

四、传承了史家秉笔直书的精神。

文天祥的《正气歌》说:“在齐太史简,在晋董狐笔。”讲的就是史家的硬骨头。齐庄公被大臣崔杼所杀,太史家三兄弟先后记下“崔杼弑君光”,因此都被崔杼所杀。太史家还有一个小弟仍坚持这么写,崔杼再也不敢杀了。而另一位史官南史氏听说太史氏兄弟被杀,拿起竹简,准备赴死,半路上听说太史家的小弟终于写下了这一笔,才返回家中。而晋国的史官董狐写下了“赵盾弑君”。赵盾不干了,说国君是我侄子赵穿杀的,我在逃亡途中,这笔账怎么能算到我的头上呢?董狐说:你身居相位,国君被弒时,虽在逃亡途中,但还没有出境;归位后又没有惩罚弒君的赵穿。当然算你干的。赵盾也无可奈何。要知道,崔杼、赵盾都是掌握生杀予夺大权的人。

生活在汉武帝时代的司马迁在《史记》中记录汉武帝及几位先皇事迹时,也没有回避其负面。

有了这样的修史的传统,才能为我们还原真实的历史。后世也有曲笔写史的,比如清人修《明史》,对某些人刻意贬损,饱受诟病。

在我国历史面前,把其他各国的历史端出来就不太好看了。

有的是历史较短,在近几百年内尚可把有关事件准确地标注在时空坐标里,再往前就说不清了。如美洲、澳洲近几百年殖民、移民的历史尚能说清,而之前这片土地上人类的过往经历已经湮灭了。

有的是补交“作业”。几大文明古国的历史中断,仿佛被神抽走了几段,如古希腊、古巴比伦。因为缺乏前人的文献,所谓出土文物跟文献不足以相互佐证,只能靠推测、臆想来填补那一段段空白,只好补交“作业”,甚至发生抄“作业”的事。西方经常爆出一些新闻,比如:法国某个天才少年破解了一块石碑上的文字;地中海边的一个牧童在某个山洞里发现一个写有文字的羊皮卷;英国商人碰巧在埃及沙漠里发现一堆莎草纸手稿。你难道不觉得突兀吗——没有其他文物相伴,而且一出土就解决了历史上的关键问题。中国人很熟悉类似的情节:秦朝末年,人们在一条鱼肚子里发现一片帛书,上有“大楚兴,陈胜王”六个字;元朝末年,修黄河的民工挖出一块独眼石头人,上面刻有“石人一只眼,挑动黄河天下反”等字。某古国的编年史也抄得不伦不类。

罗塞塔石碑,用古埃及象形文字、埃及草书、古希腊文三种文字书写了同一段内容。法国一个少年就据此破译了古埃及文字。字迹清晰,没有漫漶迹象,石碑边缘像是刻意凿成的——这块石碑怎么看都不像蒙尘几千年的文物,很像一件行为艺术品。

有的史料很丰富,但没有经过有序的整理,比如印度的历史,缺乏准确的纪年——季羡林先生在著述中说,印度人重视讲故事,但不重视纪年,还引用马克思的话说“印度没有历史”,这当然不是否定其历史的源远流长。

可以说,中华史如参天大树,主干之高、植根之深、枝叶之茂、荫翳之广,天下无匹。