“让书写在古籍里的文字都活起来”,成为当下古籍推广各方力量的共同使命。中办国办《关于推进新时代古籍工作的意见》第13条“做好古籍普及传播”提出,加大古籍宣传推广力度,多渠道、多媒介、立体化做好古籍大众化传播。无论是国家图书馆这样的国有主力,还是有家族传承的嫏嬛书房、以一己之力支撑古书事业的布衣古书局等社会力量,他们共同构成当下古籍保护与传播推广的合力。让年轻人爱上古籍,则成为新时代古籍“守护人”的新使命。

利好古籍保护,让古籍里的文化“活”起来

■陈红彦(全国政协委员、国家图书馆古籍馆副馆长)

从2007年1月国务院办公厅发出《关于进一步加强古籍保护工作的意见》,至今已15年。这15年中,我国古籍保护工作在人才储备、资料公布等方面都取得了很大进步。此次两办《关于推进新时代古籍工作的意见》中提到“推进古籍学科专业建设”,包括加强课程体系建设、编写专业教材、加强学科交叉融合等。这意味着未来古籍保护学可以在一个学科下得到整合,并且带动人才梯队建设,对古籍保护来说是一大利好。

《意见》对古籍利用也提出了具体的规划和要求,涉及挖掘古籍的时代价值、古籍数字化以及普及传播等多方面。国家图书馆古籍馆除了发布数字资源外,还与几十家出版社合作,年出版约3000种、3万余册图书,相当于每年一部《四库全书》的规模。为让古籍里的文化“活”起来,近些年来国家图书馆积极尝试各种方式,多渠道、多媒介、立体化做好古籍大众化传播。

2021年,国家图书馆与阅文集团开展合作。在春节期间送“福”字,把颜真卿、康熙、雍正、王羲之、赵孟頫等名人手书“福”字,与年轻人喜闻乐见的形式结合起来,让文化经典能够传承下去。双方还共同启动了“甲骨文推广公益项目”主题发布会、古文字微小说主题征文,面向全社会征集以甲骨文单字创作的文学作品,让甲骨文成为文化IP。

众所周知,甲骨文非常生涩,4000多个甲骨文单字中能识读确定的目前只有1000多个。通过这个活动和平台,可以让阅文的网络文学作家,特别是90后、00后作家创作甲骨文小说,让大家感受到甲骨文的魅力。

《意见》中提到“加强古籍题材音视频节目制作推介,提供优质融媒体服务”。国家图书馆为打通音频阅读渠道,与“蜻蜓FM”开展合作,将镇馆之宝《永乐大典》《四库全书》用故事形式普及给大众读者,让更多人更好地了解其中内容。另外,还打造了亲子互动音频节目《伴随一生的古诗词》,把课本里的古诗词背景进行拓展,邀请优质的文艺界主播朗读,吸引大家关注,这些活动都取得了不错效果。

古籍的推广普及需要经费支持。《意见》要求“强化古籍工作保障”,加强财税政策支持,中央和地方财政结合实际予以重点支持,将古籍工作相关经费纳入年度预算,统筹利用现有资金渠道,完善投入机制等。相信未来在经费上会更倾斜,有力促进古籍保护和传播普及工作。

让古籍以可看可听可触的方式走进读者心中

4月11日,央视《新闻联播》刚一播发两办《关于推进新时代古籍工作的意见》的新闻,蒋凤君的手机上就一条接一条地收到朋友们转来的这则消息。作为嫏嬛书房创始人、藏书文化传播项目发起人,这一重磅新闻于她无疑是重大利好。

坐落在北京阜成门西二环边上的嫏嬛书房,发源于有着40年历史的杭州富阳华宝斋。嫏嬛书房/供图

嫏嬛书房根自华宝斋,以善本线装书为特点,于2018年落地北京。地处富春江畔的华宝斋,由已故全国政协委员蒋放年于1983年创办,近40年时间,影印、出版线装古籍3000多种、5000多万册,见证、参与、推动传统文化从复兴走向繁荣。蒋凤君女承父业,以嫏嬛书房为阵地开启古籍文化传播推广。一迈进书房大门,北京西二环的喧嚣瞬间“消失”,取而代之的是散发着墨香的历朝历代孤本善本、名画。

“近年来,关于加大中华优秀传统文化传承传播力度的文件出台比较多,以两办发文的方式推进古籍工作,体现了规格之高。作为一名古籍工作一线人员,我非常关注《意见》后续落地的情况,同时对未来也抱有很大的期待。”蒋凤君说道,她特别关注到《意见》中的8个字——“保护传承”“开发利用”,古籍工作的方针也正是这8个字。“从华宝斋到嫏嬛书房,我们一直在从事古籍的保护开发工作,产品形态已经涵盖了出版物、古籍点校、古籍数字化,但这都是围绕着古籍开发。在古籍利用层面,目前只涉及到典籍阅读,其他形式的开发利用还很少。”

嫏嬛书房/供图

《意见》第10条关于“挖掘古籍的时代价值”,提出“系统整理蕴含中华优秀传统文化核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神的古籍文献”,蒋凤君认为这是要加快普及古籍资源转化利用,这一条在当下提出来,意义重大。“这将涉及到古籍内容的诠释,在诠释基础上开发利用、挖掘整理,方向变得非常明确,对我的内心震动还是比较大的。”

众所周知,古籍阅读的受众面一直很小,通常图书馆古籍借阅会设置一定的门槛,刻板印象里甚至会认为古籍是皓首穷经的学者之专属。古籍阅读推广受限、对大众古籍阅读重视程度不够的情况,正在通过嫏嬛书房等机构的努力慢慢改善。

蒋凤君对第13条“做好古籍普及传播”的提法感触非常深,“这实际上对古籍传播的受众做了定义,普及传播一定是大众传播。我们现在的工作就是挖掘古籍的时代价值,然后做好大众传播。《意见》提到‘将中华优秀传统文化教育贯穿国民教育始终’,我理解,一方面是让更多的典籍内容出现在课本中,另一方面是把古籍文化融入到学生的日常生活中,关于后者目前做得并不多。”

嫏嬛书房/供图

华宝斋与嫏嬛书房接续发力,以“中华再造善本工程”与《中华善本百部经典再造》丛书两大工程,构建了一个由古籍印刷出版转型为古籍立体传播的全新体系。《中华善本百部经典再造》由华宝斋与著名版本目录学家李致忠为首的专家团队合作,从全国多家图书馆、博物馆收藏的历代经典中遴选出最具代表性的版本,进行再造。这些“母本”均为国家特级、一级文物,首次使用华宝斋“善本延印”技术,尽显原典原貌,历时10年,打造了102种1052册“下真迹一等”的再造善本。但蒋凤君说,由于这套丛书的成本较高,很难进入图书馆。目前,嫏嬛书房围绕这套丛书更加聚焦大众传播,开发了中华文传馆和“城市文化会客厅”嫏嬛书房空间两个产品矩阵,与藏书文化论坛、“文脉颂中华”展览、藏书杂志,以及线上传播平台等,共同构成了一个立体的典籍传播体系。

嫏嬛书房/供图

“如果把中华文化比作‘海’的话,其源就在各地的地域文化中。我们打造的《中华善本百部经典再造》丛书正是系统地梳理中华文脉,以接续地方文脉。丛书以可看、可听、可触的方式走进读者心中,充分展示典籍的文物性、艺术性,让深藏宫中的文物回到大众视野,对中华文脉系统认识的同时,也系统了解融于每个中华儿女内心深处的精神源头。”蒋凤君说,这也是第10条让她兴奋的原因。她同时强调,在古籍的开发利用上,要区别古籍的文物属性与文献属性。现在很多古籍都是被视为文献的典籍,其文物属性还未被重视起来。在大众的认知里,一谈到文物,更多地会想到书画、陶瓷等器物,不会认为古籍是文物,这是一种误解。“我们将《中华善本百部经典再造》丛书以书房的形式呈现,让大众触摸典籍,既能充分体现它的文物价值,同时其文献价值也能被开发利用,这是用最恭敬的方式还原了典籍。”

年轻人爱上古籍,古籍才有未来

4月12日,布衣古书局创始人胡同受北京大学中文系漆永祥教授之邀,带着40余种从明代到民国的古籍走进北京大学的课堂,让同学们亲手拿起一本本古籍,感受古籍的版刻之美、装帧之美。

布衣古书局创始人胡同带着收藏的古书走进北京大学,向大学生介绍古籍之美。张鸿鸣/摄

前一天,两办刚刚发布《关于推进新时代古籍工作的意见》(以下简称《意见》),提出“持续推进古籍进校园工作”,胡同的这一举动被认为与政策发布“无缝对接”。他表示,这纯属巧合,但他相信,随着文件的落地,会让一部分普通大众重新认识古籍的存在价值,并加入到古籍参观、收藏、研究的行列中。自2020年布衣古书局在北京东城区开业以来,胡同已经举办了30多场“摸古书”活动,希望能让古书从隔着展柜玻璃的远观变得可以亲手触摸。

胡同认为,《意见》的发布是从国家层面强化了古籍作为传统文化基本载体的认知,与过去局限在民间、学术层面、传统文化保护领域的认知是完全不同的。“通过央视《新闻联播》让更多人注意到古籍的存在,将会促进古籍实物流通、整理、出版、展览、图录编制等各项事业的发展,也可能会给中国古籍带来更多的媒体曝光机会。”胡同表示,过去这些工作存在不足,比如国家典籍博物馆所展的那些国宝级古籍并没有真正进入大众视野。“以上述提到的古籍进校园为例,北京大学尚且刚开始此项工作,不用说其他学校了。真正的古籍离老百姓还很远,毕竟是收藏品,有一定门槛,而且目前古籍的获得渠道和途径也不明朗。仅仅依靠民间自发力量推动古籍保护效果十分有限。下一步,在国家参与、引领和支持下,古籍保护、利用和传承应该会有实质性推进。”

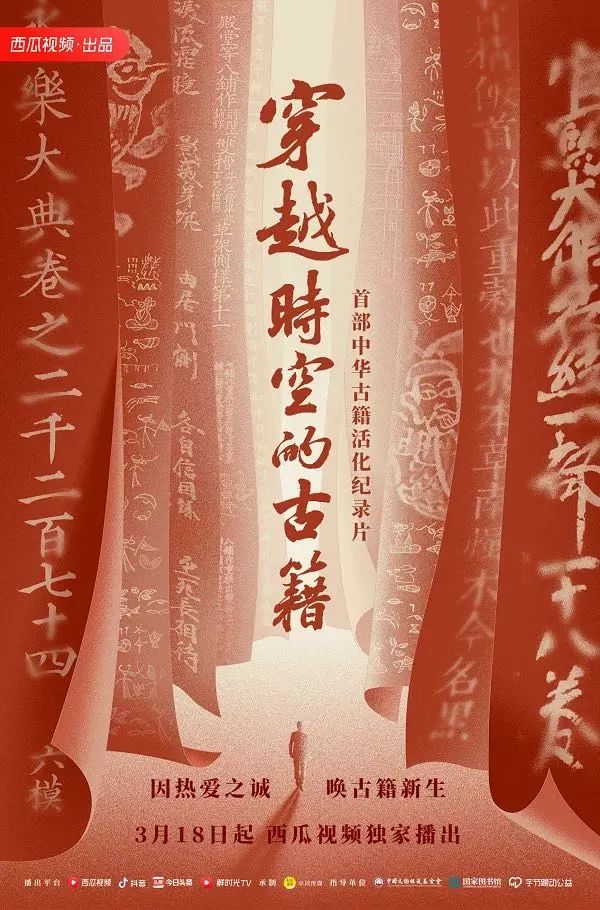

中华文明的伟大复兴绕不过古籍,古籍是文字的主要载体,文字是文明传承不可或缺的一环,对汉字和汉字文化的热爱皆源于此。近两年热播的大型文化节目《典籍里的中国》,让古老的典籍走进电视观众的视野;前不久,9集专题纪录片《穿越时空的古籍》在西瓜视频上线,用活化的方式聚焦中华古籍,实现了古籍的“出圈”。

字节跳动公益、西瓜视频联合中国文物保护基金会、国家图书馆共同推出首部中华古籍活化纪录片《穿越时空的古籍》。

“推进古籍工作,用当下的话语来说,就是要给流量,让更多的人注意到这件事。当主流媒体都出来发声,抖音、快手、B站等互联网流量平台纷纷参与古籍的全民宣传,对大众产生的影响将是巨大的。”胡同谈到,布衣古书局开业以来受到各界关注,成为喜欢古籍的人、对古籍有情怀的人经常流连的地方,它也恰恰代表了传统文化很直观的一面。“社会需要更多的窗口,让普通民众接触和了解古籍。同时,就像我们的slogan——‘只有年轻人爱上古书,古书才有未来’一样,让年轻人爱上古籍,它才有未来。”

张鸿鸣/摄

布衣古书局是已经创办了20个年头的布衣书局的新创子品牌,是北京城内为数不多的民营独立古书店之一,主要展示和销售明代以来的各种古书实物,并定期开展线下体验活动“摸古书”。“两办文件是个契机,至少在短时间内会让官方和民间都来关注古籍动态,从而增加古籍曝光的机会。对古籍行业来说,这种自上而下的正向推动,后续少不了政策支持和推进措施。我们作为为数不多的古书店,非常关心各地政府和主管部门就古籍经营、宣传、传播等是否出台新政策。”胡同说。